Zu allerbester Primetime – also viel zu spät – komme ich nun mit meiner heutigen Kritik ums Eck, die sich leider auch an einem Schlechte-Filme-Donnerstag gut gemacht hätte, denn trotz hochkarätiger Besetzung konnte mich dieses Werk nun so gar nicht überzeugen.

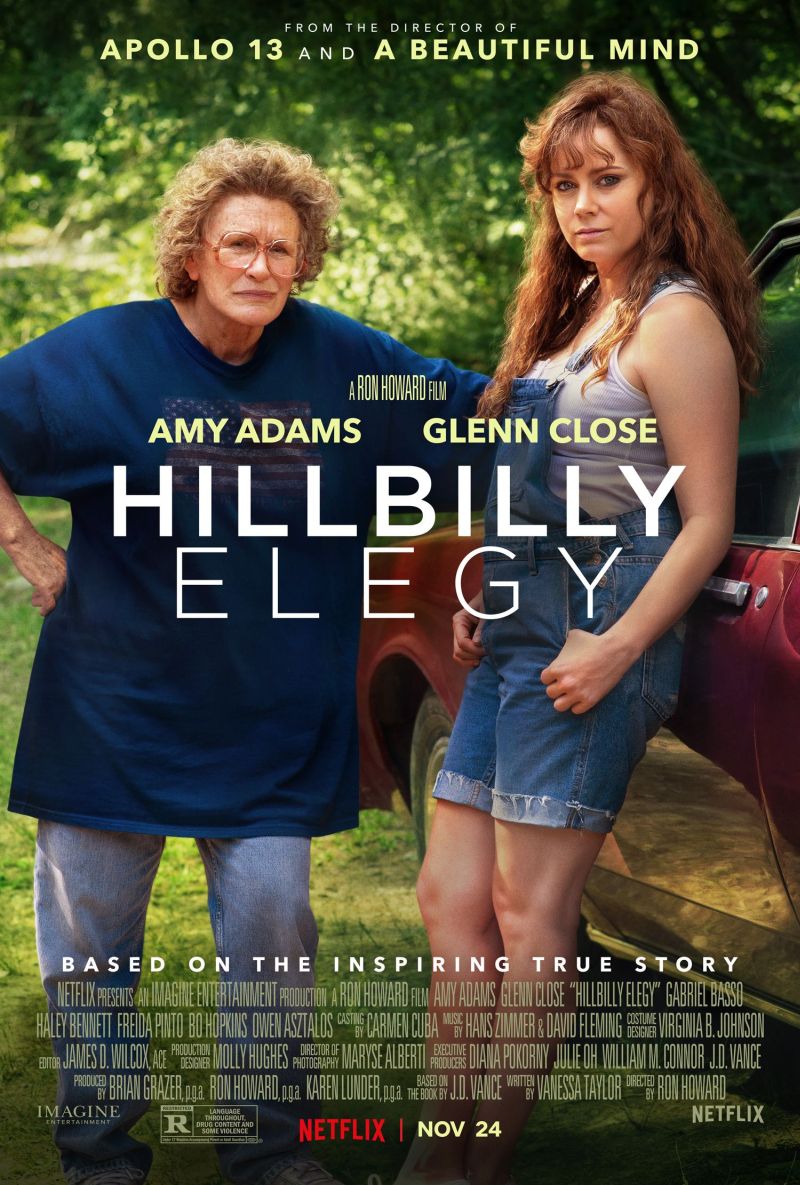

Hillbilly-Elegie

Hillbilly Elegy, USA 2020, 116 Min.

© Netflix

Ron Howard

Vanessa Taylor (Drehbuch)

J.D. Vance (Buch-Vorlage)

Gabriel Basso (J.D. Vance)

Haley Bennett (Lindsay)

Freida Pinto (Usha)

Bo Hopkins (Papaw)

Owen Asztalos (Young J.D. Vance)

Drama

Trailer:

Inhalt:

© Netflix

J.D. Vance stammt aus ärmlichen Verhältnissen im ländlichen Ohio, hat es im Laufe der Jahre aber geschafft, sich einen Studienplatz an der Elite-Uni Yale zu sichern. Dennoch steht sein Studium auf der Kippe, nachdem selbst drei Jobs nicht mehr reichen, die Gebühren zu stemmen. Inmitten der so wichtigen Bewerbungsrunden aber bekommt er Nachricht aus seiner alten Heimat und sieht sich gezwungen, nach Ohio heimzukehren, da seine Mutter nach einer Heroin-Dosis im Krankenhaus liegt. Daheim angekommen, versucht er nach Kräften, alles Nötige in die Wege zu leiten, um seine Mutter wohlbehalten unterzubringen, doch übermannen ihn vor allem ein ums andere Mal die Erinnerungen an seine Kindheit, seine kratzborstige, aber liebenswerte Großmutter Mamaw und den beginnenden Abstieg seiner Mutter Bev, die einst selbst in dem Krankenhaus gearbeitet hat, in dem sie nun liegt…

Rezension:

Ich bin ja durchaus jemand, der sich auch gern mal eine eigene Meinung bildet und so habe ich zunächst wohlwollend ignoriert, dass die seit November bei Netflix verfügbare Hillbilly-Elegie von der Kritik doch reichlich abgewatscht worden ist und bin relativ unvorbelastet an die Sichtung herangegangen. Nun muss ich aber leider auch festhalten, dass ich das doch ganz ähnlich sehe, wie der allgemeine Tenor verlauten lässt, denn tatsächlich leistet sich die Verfilmung des gleichnamigen Buches einige gravierende Schnitzer, die man nicht nur hätte vermeiden können, sondern für die sich Drehbuchautorin Vanessa Taylor wohl ganz bewusst entschieden hat. Am auffälligsten dürfte hierbei natürlich sein, dass so etwas wie Politik oder Gesinnung keine erkennbare Rolle in dem Film spielt, obwohl das Buch doch gerade zu Zeiten der beginnenden Trump-Präsidentschaft polarisiert hat und quasi einen Blick auf die statistisch oft vernachlässigte Bevölkerungsschicht zu werfen, die wohl maßgeblich zum Gewinn des Toupet-Populisten beigetragen haben dürfte. Das allerdings, also auch eine politisierte Beschäftigung mit der oft als White-Trash, Hinterwäldler – oder eben wie hier – Hillbillys bezeichneten und damit herabgewürdigten Gruppe, war den Verantwortlichen wohl zu heikel, zu schwierig zu anspruchsvoll und so bleibt am Ende eine knapp mehr als zweistündige Variation des Betroffenheitskinos, die mit immer neuen Dramen und Abgründen aufwartet, hingegen kaum einen zielführenden Plot aufweisen kann.

© Netflix

Um das zu kaschieren, hat man sich hier – ebenfalls in Abwandlung des Buches – dazu entschlossen, mit einer offensiv nichtchronologischen Erzählweise das Ärgste zu kaschieren und so springt man munter von der Jugendzeit des Autors und Protagonisten J.D. Vance zu dessen erwachsenem Alter Ego, das im Eilverfahren binnen weniger Stunden die gröbsten Familienprobleme aus der Welt zu schaffen gedenkt. Etwaige Botschaften, die sich in der Story verstecken mögen, während dann allerdings auch nach bester küchenpsychologischer Manier zum Besten gegeben und so muss der junge J.D. nur einmal gezeigt bekommen, wie man sich am Riemen reißt und am Ball bleibt, was beispielsweise das Lernen für die Schule angeht und ist – zack – quasi im nächsten Moment Yale-Student. So müht man sich in Hillbilly-Elegie also einerseits, eine gewisse Chancen- und Ausweglosigkeit zu etablieren, um einen Generalablass für die Perspektivlosigkeit einer ganzen Bevölkerungsschicht zu schaffen, behauptet dann aber im Umkehrschluss, dass es doch eher selbstverschuldetes Versagen sein muss, weil sich halt niemand – außer J.D. – "einfach mal zusammenreißt". Erzählerisch ist hier also schon mal einiges im Argen, während der Film auch reichlich zerfasert und fragmentarisch wirkt, weil er quasi im Schnelldurchlauf die prägnantesten Weggabelungen im Leben des Jungen abfrühstücken muss, wodurch sich deren emotionale Wucht aber kaum je wirklich entfalten kann.

Während ich also inhaltlich wie inszenatorisch so meine Probleme mit Hillbilly-Elegie habe, die sich schwerlich wegdiskutieren ließen, gibt es aber natürlich auch Positives im Film von Ron Howard (Solo) zu vermelden und das sind – wenig überraschend – dessen zwei Hauptdarstellerinnen Amy Adams (Vice) und Glenn Close (The Girl with All the Gifts). Deren Mut zur Hässlichkeit, der Einsatz von Prothesen nebst exaltiert-hysterischem Schauspiel könnte böse Zungen zwar auch verleiten, hier von einem Oscar-Bait-Film auszugehen, doch ändert das nichts an der schlichten Tatsache, dass beide in ihren Rollen glänzen und sich wahnsinnig reinhängen, was dem Streifen dann auch die eine oder andere packende oder berührende Szene abringt, die es ansonsten wohl im erzählerischen Mischmach nicht gegeben hätte. Dummerweise hat die schiere Präsenz der beiden aber auch ihre Schattenseiten und es spricht Bände, dass ihrer beide Namen prestigeträchtig auf dem Poster prangt, wohingegen von Gabriel Basso keine Rede ist. Der verkörpert nämlich den erwachsenen J.D., dessen Geschichte zu erzählen der Film sich anschickt. Basso hat allerdings merklich wenig Chancen, sich gegenüber Adams und Close zu behaupten und ganz ähnlich ergeht es dann auch Haley Bennett (The Devil All the Time) und Freida Pinto (Planet der Affen: Prevolution), deren Figuren weder sonderlichen Tiefgang gewinnen, noch nachhaltig zur Story beitragen, die sich eben ganz auf das Mutter-Tochter-Gespann mit dem prekären Verhältnis zueinander stützt. Einzig Jungdarsteller Owen Asztalos profitiert von Adams‘ und Closes Dominanz, derweil er sich als kindlicher J.D. zuweilen gar als Szenendieb betätigen darf.

© Netflix

Die drängende Frage, die sich nun stellt, ist aber schlichtweg, ob zwei herausragende Schauspielleistungen es rechtfertigen, einem ansonsten nur dürftig und vor allem wenig mutig inszenierten Film die eigene Aufmerksamkeit zu widmen. Denn auch wenn das Drama durch seine beiden berühmten Frauen merklich gewinnt, wird daraus noch längst kein gutes oder sehenswertes Werk. Dafür ist die Beschäftigung mit dem Thema schlicht zu oberflächlich, zu einseitig, zu wenig zielgerichtet, denn hinsichtlich Botschaft des Ganzen tue ich mich schwer. So wirkt Hillbilly-Elegie dann tatsächlich, als habe man mit Blick auf die Oscars möglichst viel Dramatisches und Inhaltsschweres in einen Film packen zu wollen, der aber im Grunde nur erzählt, wie ein junger Mann für einige wenige Tage in seine alte Heimat zurückkehrt und sich dabei an seine Kindheit erinnert. Nicht eben der Stoff, aus dem die großen Geschichten gemacht werden, die sich einem für immer einbrennen, noch dazu leider handwerklich alles andere als subtil und hinsichtlich der Figuren dann doch am ehesten noch ein wandelndes Klischee. Da hilft es dann auch nicht, dass es sich bei der Vorlage eben nicht um einen Roman, sondern um Vance‘ Memoiren handelt, zumal man sich ja nun mehr auf das erzählerische Grundgerüst und nicht etwa den gesellschaftlichen Subtext gestützt hat.

Hillbilly-Elegie

-

Schmerzhafte Kindheitserinnerungen - 5.5/10

5.5/10

Fazit & Wertung:

Ron Howard kredenzt mit Hillbilly-Elegie ein Familien-Drama, dem man den schielenden Blick auf die Oscars regelrecht anmerkt. Anstatt sich wirklich mit der Materie auseinanderzusetzen, inszeniert er verworren erzähltes Betroffenheitskino, das einzig durch seine zwei prägenden Hauptdarstellerinnen noch einige Sternstunden für sich verbuchen kann, ansonsten aber selten berührt und vor allem tunlichst darauf bedacht ist, jeglichen politischen oder sozialkritischen Kontext außenvor zu lassen.

Hillbilly-Elegie ist seit dem 24.11.2020 exklusiv bei Netflix verfügbar.